|

|

PRIVILEGIA NE IRROGANTO Documento inserito il: |

|

|||

|

DOCUMENTI CORRELATI |

|

||||

|

|

|||||

|

|

|||||

|

Il Foglio 10

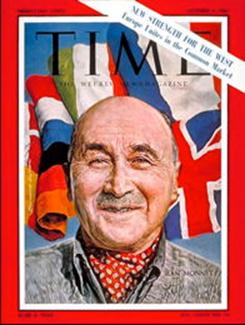

febbraio 2013 Il broker d’Europa. L’epopea dell’homme d’influence Monnet.

“Vogliamo creare un superstato senza che la gente se ne accorga”

La storia politico-tecnocratica del prototipo di Monti

Dall’intuizione di Monnet nacquero la Ceca (Comunità europea per il

carbone e per l’acciaio), la Ced (Comunità europea

di difesa), il

Mercato comune, il Mercato unico, l’euro e il trattato di Schengen.

Ovvero dalla Seconda guerra mondiale la politica ufficiale delle democrazie

vincitrici. Ovunque c’è inciso il nome di Jean Monnet. Secondo François Duchêne, che fu assistente del celebre funzionario

francese, “sarebbe naïf indicare un solo leader che ha forgiato la nuova

Europa, ma Jean Monnet è certamente quello che più

ci si avvicina”. Per questo Monnet oggi riposa tra

gli immortali del Pantheon francese. Alla deposizione delle sue ceneri nel

monumento dove sono custodite anche quelle di Voltaire, Rousseau, Victor Hugo

ed Emile Zola, erano presenti capi di stato, capi di governo e ministri degli

Esteri. Insomma tutta l’Europa dei dodici. Fu un rito di messianesimo

laico in occasione del centesimo anniversario della nascita del primo

presidente della Ceca che per trent’anni, fino alla sua morte nel 1979, aveva

consacrato la sua attività alla costruzione dell’Europa. Il barone Robert Rothschild

disse

che “Monnet non è né un politico né un pubblico

ufficiale, ma una categoria a parte”. Alcuni lo hanno chiamato il “vate

dell’Unione europea”, altri semplicemente “Mr. Europe”, altri ancora il

“santo laico” che ha forgiato le fondamenta politiche e ideologiche del nuovo

Vecchio continente. Monnet non fece mai parte di

governi eletti, ma come scrive Duchêne, “veniva

giudicato in possesso di un potere occulto, cospiratorio, misterioso, quello

del tecnocrate”. “Monnet

faceva parte di una élite intellettuale che fu la reazione post bellica

contro il nazismo”, ci spiega Roger Scruton, il

filosofo conservatore inglese che ha dedicato molte pagine alla figura di Monnet. “Questa élite ha lavorato in segreto ed era

formata da intellettuali come Alexandre Kojève, il

vero ispiratore della prima generazione di tecnocrati e civil

servant. E’ un fenomeno che nasce dalla Rivoluzione

francese, dall’idea cioè che il governo debba restare nelle mani di una

élite. Monnet era machiavellico, desiderava cioè

influenzare il processo decisionale e il suo diabolico progetto ha avuto un

successo immenso. Il collaboratore di Monnet era

Walter Hallstein, un tecnocrate tedesco per il

quale la giurisdizione internazionale era l’erede naturale delle leggi dello

stato-nazione. Questa élite ha fondato l’Europa sulla non-appartenenza.

Secondo loro la sovranità nazionale sarebbe scomparsa e un blando democratico

capitalismo si sarebbe diffuso come un fungo”. Hans Magnus Enzensberger, in un pamphlet appena pubblicato da Einaudi

col titolo “Il mostro buono di Bruxelles ovvero l’Europa sotto tutela”,

scrive che il metodo Monnet “non attribuiva alcun

valore alla garbata invenzione della sovranità popolare”. Illuminanti sono al

riguardo le parole di Monnet pronunciate nel 1952: “Le nazioni europee

dovrebbero essere guidate verso un superstato senza che le loro popolazioni

si accorgano di quanto sta accadendo. Tale obiettivo potrà essere raggiunto

attraverso passi successivi ognuno dei quali nascosto sotto una veste e una

finalità meramente economica”. A udirle Charles de Gaulle disse che Monnet voleva creare delle “mostruosità sovranazionali”. Monnet teneva sulla scrivania i

libri di Max Weber in cui lo stato moderno è

descritto come un “opificio di servizi”, ovvero credeva nella

nascita di una “amministrazione comune” capace di creare una “unità dal

basso”, cioè ascendente, anziché una costituzione comune. Poi l’unità

politica sarebbe arrivata naturaliter. La vita di Monnet fu tutta tesa a questo fine, perché, diceva, “la

riflessione non può essere separata dall’azione”, così che i fatti salienti

della sua vita rappresentano una traccia del suo pensiero. Monnet riteneva che l’Europa dovesse imporsi “per gli

appelli all’opinione pubblica e grazie alle abitudini che finirebbero col

prevalere”. Gli esperti hanno definito il metodo Monnet

come “gradualismo”, contro cui l’italiano europeista Altiero Spinelli

contrapponeva il metodo “costituente”. E proprio Spinelli disse che “Monnet ha il merito di aver costruito l’Europa e la

grande responsabilità di averla costruita male”. Uno dei libri a cui Monnet teneva di più era datato 1713, l’autore un tale Charles Irénée Castel, abate di Saint-Pierre, e portava il titolo

di “Progetto

di una pace perpetua in Europa”. Vi si profetizzava la

creazione di un “senato europeo” in cui gli stati membri avrebbero avuto pari

diritto di voto. Da buon cattolico, Monnet era

ispirato dal concetto di “unità cristiana”. Nello splendido saggio di Richard

Mayne, Monnet è chiamato

semplicemente “l’eminenza grigia”. L’Unione europea che conosciamo nacque in

Avenue Foch, a Parigi, in un loft con il pavimento

che scricchiolava e in cui si riuniva l’Action Committee

for the United States of

Europe diretta da Monnet. Ovvero i rappresentanti

dei partiti non comunisti di Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda e

Lussemburgo, i fondatori della futura Unione europea. “Monnet

era già leggenda”, scrive Mayne. A chi gli chiedeva

quale fosse il suo ruolo nel progetto, Monnet

rispondeva: “The catalyst”. Il catalizzatore. Per Monnet l’acciaio e il carbone non erano semplicemente

materiali grezzi, lui vi vedeva le chiavi della “pax europea” così come erano

stati all’origine di due guerre mondiali. Monnet li

avrebbe usati per ricostruire l’Europa. Il contributo di Monnet alla storia del Novecento è stato talmente

profondo che Lord Keynes ripeteva che “Monnet ha

ridotto di un anno la durata della Seconda guerra mondiale”. Dopo il primo

conflitto mondiale, Monnet ebbe un ruolo

pionieristico nella creazione della Lega delle nazioni, l’Onu in embrione di

cui fu vicesegretario generale. A Washington fu lui a coniare la frase del

presidente Franklin Delano Roosevelt “l’arsenale delle democrazie”. Il funzionario francese fu

decisivo anche nella messa a punto del piano Marshall e nel 1951 venne reclutato

dalla Nato come uno dei “tre saggi”. Willy Brandt lo chiamava “fonte di

ispirazione”, Dean Acheson “uno dei più grandi

francesi”, mentre John Fitzgerald Kennedy disse che aveva “trasformato

l’Europa con il potere di una idea”. Questa idea è la graduale perdita di

sovranità nazionale a favore di un super organismo che avrebbe garantito

libero scambio e sicurezza ai paesi membri. Ian Buruma

ha appena dedicato un bel saggio all’Europa di Monnet.

“Jean Monnet, uno dei padrini dell’unificazione

europea, era il tipico esempio di burocrate nato che diffidava dei politici.

La politica democratica è caotica e divisiva, e costellata da compromessi. E Monnet detestava tutto ciò. Era ossessionato dall’ideale

di unità. E voleva che le cose venissero fatte senza dover passare per gli

intrallazzi della politica. Monnet e gli altri

tecnocrati europei non erano esattamente contrari alla democrazia, ma spesso,

nel loro zelo di unificare le diverse nazioni d’Europa, sembravano

trascurarla. Gli eurocrati sapevano cosa fosse meglio per i cittadini

d’Europa, e sapevano cosa occorresse fare. Troppo dibattito pubblico o troppe

interferenze da parte dei cittadini e dei loro rappresentanti politici

avrebbero solo rallentato le cose. E’ a questo atteggiamento che dobbiamo la

tipica parlata di Bruxelles, fatta di ‘treni inarrestabili’ e ‘decisioni

irreversibili’. Non spetta ai cittadini mettere in dubbio la saggezza dei

grandi visionari. Monnet era un tecnocrate nato con

una concezione feticistica dell’unità”. Nel 1940, con Hitler che sembrava

inarrestabile, Monnet propose a Winston Churchill

addirittura di unire Francia e Gran Bretagna. “L’ideale europeo dopo il 1945

era l’archetipo del pianificatore, una utopia tecnocratica. E per Monnet questo era l’ideale più benigno e nobile”. Anche

l’Economist ha dedicato un bel dossier alla “fine

di Monnet”, ovvero il deficit di democrazia in

Europa. “Il funzionario francese credeva nella unificazione graduale

dell’Europa attraverso progetti diretti da una casta di tecnocrati”, scrive

il settimanale inglese. Nel saggio “Jean Monnet and the ‘Democratic

Deficit’ in the European Union”, Kevin Featherstone

sostiene che Monnet ha impostato il processo di integrazione

europea su due principi: “Tecnocrazia ed elitismo”. Centrale nel progetto del

grand commis è l’idea di

una “High Authority”, una autorità superiore che è il risultato della “fede

di Monnet nel principio di sovranazionalità”.

Featherstone definisce il metodo di Monnet come “engrenage”, ovvero

si devono coinvolgere tecnici ed esperti non eletti nel processo decisionale.

“Monnet era attratto dall’idea di una ‘Alta

autorità’ formata non da rappresentanti degli stati, ma da personalità

indipendenti scelte per la loro competenza”. Da qui, secondo Featherstone, l’attuale deficit democratico di Bruxelles:

“Monnet ha costruito un edificio europeo con una

debole rappresentanza politica”. A proprio agio nei salotti

del suo tempo, Monnet era solito vivere fuori

città. Ne fece una regola. Persino nel piccolo Lussemburgo prese una casa non

nel centro della capitale, ma a Bricherhof, in

mezzo ai boschi. E quando viveva a Parigi faceva la spola con la casa nella

foresta di Rambouillet. Senza particolari carismi

personali, Monnet diceva di aver preso tutto dalla

nonna, nota in famiglia come “Marie la Rabacheuse”,

Maria la Monotona. Il generale Chiang Kai-Shek

disse che Monnet nel cibo, nel carattere e nel modo

di fare aveva un lato “cinese”. Un mandarino dunque. Era frugale, c’è chi dice

“puritano”. “Se

fossi condannato a morte chiederei questo come mio ultimo pasto”, disse Monnet una volta indicando sardine, burro e pane

francese. Gli studiosi sostengono che gli anni trascorsi come banchiere in

Asia ed Europa abbiano avuto una influenza determinante sul suo lavoro

politico. A chi gli chiese se il suo ruolo fosse quello di “fondatore”

dell’Europa, Monnet rispose di no: “Sono un

broker”. Gli anni trascorsi alla Blair Investment Bank e all’impero del magnate svedese Krueger non solo

gli serviranno per i contatti nel Dopoguerra, ma lasceranno una impronta

indelebile nella sua forma mentis. Monnet in

politica parlava sempre della “linea del credito”. Parlare di Monnet significa parlare di Alexandre Kojève, una delle più

affascinanti figure della filosofia del Novecento. Durante la Resistenza, Kojève combatté agli ordini di Jean Monnet,

che dopo la guerra lo promosse a grand commis della Quarta Repubblica nel Secrétariat

d’état aux affaires économiques. E poi

ancora Monnet chiese a questo “homme

d’influence” di altissimo rango di fare da

segretario dell’Oece (Organizzazione europea di

cooperazione economica), lo scelse come consigliere del governo nella

creazione della Ceca, primo embrione della Cee, e come negoziatore di accordi

commerciali mondiali come il Gatt (General

Agreement on Tariffs and Trade).

Kojève fu una misteriosa personalità che credeva

nella fine della storia e nel “governo universale e omogeneo”, e che in

mancanza di Napoleone venerava Stalin, sino a dichiararsi nel ’38-’39

“staliniano di stretta osservanza”, pur essendo un russo bianco, comunista

forse per motivi di storia universale, ma lontanissimo dal partito, e

comunque portatore, a dire di Raymond Aron, di un lealismo senza macchia

verso la patria francese, liberamente scelta. La leggenda di Kojève nacque intorno ai seminari che tenne fra il 1933 e

il 1936 all’Ecole pratique

des hautes études, traducendo e commentando la “Fenomenologia dello

spirito” di Hegel a un parterre de roi che comprendeva Bataille, Caillois, Lévinas, Lacan e

Queneau. Nel 1948 il grande

intellettuale di origini russe

rifiuta una cattedra alla Sorbona, fonda l’Accordo sulle tariffe e sul

commercio assieme a Monnet e diventa un super

consigliere di Charles de Gaulle e Giscard D’Estaing. Una scelta suffragata

dal famoso commento al “Trattato sulla tirannide” di Senofonte, interpretato

da Leo Strauss, in cui Kojève difende l’ingerenza

attiva del filosofo nel governo, sotto forma di consigli politici. L’aveva

detto Kojève, “non sono un bonzo”, e poi la

burocrazia, “élite internazionale che ha sostituito l’aristocrazia”, è un

“gioco superiore alla filosofia”. Se dovessi rifare tutto,

comincerei dalla cultura. © - FOGLIO QUOTIDIANO |

|||||